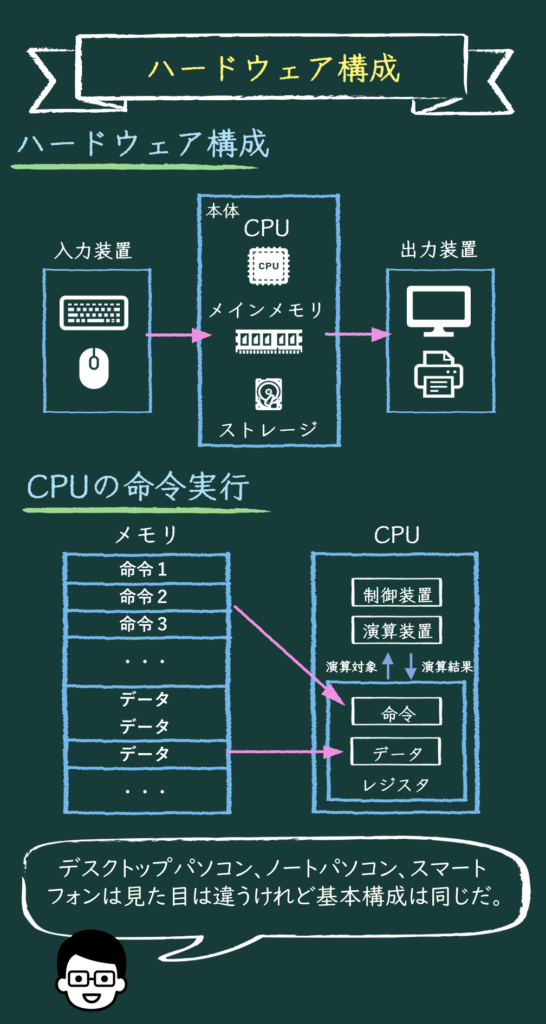

本日の授業では、コンピュータの基本構成について学びます。まずはハードウェアから見ていきましょう。コンピュータは、ハードウェアとソフトウェアから構成されています。ハードウェアの構成とは、具体的にはCPU、記憶装置(主記憶装置(メモリ)、補助記憶装置(ストレージ)、入出力装置)を意味します。そして、プログラムがどのように命令を実行するのかという仕組みを、メモリ、CPU、レジスタの関係を使って理解していきます。

黒板

授業

コンピュータの構成

さて、まずはコンピュータの基本からだね。コンピュータは、ハードウェアとソフトウェアから構成されている。ハードウェアは、物理的な機器のことを指すよ。

ハードウェアって、例えばパソコンの本体とかマウスとかですか?

その通り。パソコンの本体、マウス、キーボード、ディスプレイなどがハードウェアにあたるね。また、本体内部にはCPUやメモリ、ハードディスクなども含まれるよ。

あ、そういえばCPUとかメモリとか、パソコンを買う時に見たことあります。でも、それらが何をするものなのかはよくわかってないなあ。説明よろしくお願いします。

CPU(中央処理装置)

CPUは、コンピュータの中心的な存在だよ。これは「中央処理装置」とも呼ばれ、コンピュータの命令を解釈し、計算を行う部分なんだ。

なるほど、CPUのスペックの違いでゲームや動画の動きが違うのは、CPUが中心的役割を果たしているからなんですね。

うん、その通り。CPUはコンピュータの性能に大きな影響を与えるから、新しいパソコンを選ぶときは、CPUの性能を確認することが大切だよ。

メインメモリ

CPU以外にも、メモリの容量が小さいと、実行できないゲームとかありますよね。

うん、その通りだよ。メモリが大きければ、たくさんのプログラムを同時に開いたり、大きなデータを処理することができるね。

ストレージ

次はストレージだ。ストレージは、データを長期的に保存するための場所で、補助記憶装置都も呼ばれるよ。ここには、ドキュメントや写真、動画などのファイルが保存されているんだ。

なるほど、だから私のデータが消えずに保管されているのはストレージのおかげなんですね。

ストレージにはHDD(ハードディスクドライブ)やSSD(ソリッドステートドライブ)などがあるんだ。

SSDは値段が高いけど、速度が早いって聞いたことがあります。

うん、その通り。HDDは中に磁気ディスクが入っていて、機械的にデータを読み書きしているんだ。一方のSSDは、フラッシュメモリという半導体を使ったストレージで、ハードディスクよりも高速にデータにアクセスできるよ。また、機械部品を使っていないので衝撃にも強いんだ。

じゃあ、SSDはいいことづくめだね。

そうだね。最近のパーソナルコンピューターやスマートフォンには、こうした半導体によるストレージが使われているんだ。ただし、容量に対して値段が高いので、大量のデータを保存するには、今でもHDDが使われているよ。

入出力装置の役割

では、次に入出力装置について見ていこう。これらは人間とコンピュータの間で情報のやり取りを担当しているんだよ。

つまり、キーボードとかマウスとかディスプレイみたいなものですか?

その通り!それらは全て入出力装置に分類されるよ。入力装置は人間からの指示をコンピュータに伝え、出力装置はコンピュータの結果を人間に示すんだ。

へぇ、それでコンピュータと会話してるみたいに操作できるんだ。

プログラムの実行とは

では、最後にプログラムがどう実行されるかについて説明しよう。プログラムはコンピュータのメモリに読み込まれ、CPUがその指示に従って動作するんだ。

プログラムはただの文字列だと思ってたけど、それがコンピュータにとっては命令になるんですね。

そうだよ。そして、CPUはその命令を一つずつ取り出して、レジスタという一時的な記憶場所に保存するんだ。そしてその指示に従って、計算をしたり、データを移動させたりするよ。

すごいですね、一つひとつの命令が組み合わさって、ゲームとかウェブサイトとか動かしてるんですね。

その通り!このようにハードウェアとソフトウェアが組み合わさって、コンピュータは動作するんだよ。

今まで当たり前に使ってたパソコンやスマホが、こんなに凄い技術で動いてたなんて驚きです。でも、これで理解できたと思います。ありがとうございます!

まとめ

- 中央処理装置 (CPU)

プログラムを実行する装置 - 主記憶装置(メインメモリまたはメモリ)

実行するプログラムやデータを一時的に記憶する装置 - 補助記憶装置 (ストレージ)

プログラムやデータをふだん記憶しておく コンピュータに情報をとりこむ装置。HDDやSSDが使われる。 - 入力装置

パソコンではキーボード、マウス、スマートフォンではタッチパネル、マイク、カメラ等 - プログラムの実行

CPUはメモリから命令やデータを読み出し、レジスタという高速な記憶装置に一次的に格納し、実行する

名言解説

You insist that there is something a machine cannot do. If you tell me precisely what it is a machine cannot do, then I can always make a machine which will do just that

ジョン・フォン・ノイマンは20世紀の最も重要な数学者の一人であり、コンピュータ科学の分野では、「フォン・ノイマンアーキテクチャ」という現代のコンピュータ設計の基礎を築いたことから「コンピュータの父」とも称されています。

この名言は、コンピューター(機械)の可能性を示すものです。私たちが「機械ではできない」と思う何かがあるとすれば、それはおそらく私たちがその方法をまだ理解していないからである、とフォン・ノイマンは述べています。具体的に何ができないかを特定すれば、それに対応する機械(あるいはアルゴリズム)を設計できるというのが彼の考え方です。

これは、「不可能」という固定観念に捉われずに、問題解決にアプローチするという重要なメッセージを伝えています。私たちが遭遇する課題の多くは、新しい視点や新しいアプローチによって解決可能であり、その鍵を握るのが科学やテクノロジーというわけです。

高校生の皆さん、学ぶ内容が難しく感じることもあるでしょう。しかし、コンピューターという素晴らしい道具を使いこなすために、基礎的な知識をしっかり学び、そして新しい可能性を見つけ出すための創造的な考え方を身につけてください。フォン・ノイマンが見せてくれたように、「不可能」なんてものは、次の「可能」へのステップなのです。

問題

「クイズをスタート」のボタンをクリックすると、5問出題します。さあチャレンジ!

編集者ひとこと

教科書には載っていないので、授業には登場させませんでしたが、主要な装置として、GPU(Graphics Processing Unit)も忘れてはいけません。GPUは元々、3Dゲームなどの画像処理を高速化するために開発されましたが、近年ではその強力な並列処理能力が認識され、AI(人工知能)の処理に多く用いられています。

今年に入ってからは、ChatGPTなどの生成系AIブームを受けて、GPU争奪戦が始まったり、GPUの主要メーカーであるNVIDIA(エヌビディア)の時価総額が5月には1兆ドル(約140兆円)を突破するなど、今一番ホットな装置です。

AI関連の話題はスピードが早すぎて、教科書もついていけないですよね。「編集者ひとこと」のコーナーでは、こういった最新の話題もしっかりフォローしていきますので、引き続きお楽しみに。

次回は、コンピュータの構成の第二回目「こっぴゅーたの構成今日の授業では、コンピュータの基本構成について、特にソフトウェアの役割とその種類について学びます。アプリケーションプログラム、オペレーティングシステム、そしてこれらがどのように連携するか、そしてソフトウェアの提供形態について、具体的な例を通して理解を深めましょう。

次回は、ハードウェアに続いてソフトウェア編「コンピュータの基本構成(ソフトウェア)」です。ソフトウェアの役割とその種類について学びますので、お楽しみに。

<RANKING>![]()

高校教育ランキング