動画解説

黒板

授業

コミュニケーションの語源

コミュニケーションの語源は「communis」と「munitare」から成っているんだ。どういう意味かわかるかな?

ラテン語ですか?comが頭につくと、共通のという意味のものが多いような。

いいね。communisは共通という意味、そしてmunitareは通行可能にするという意味。つまり、コミュニケーションは「共通して行き交う」ことを意味しているんだ。

なるほど、つまりコミュニケーションとは、互いの情報を伝え合うということですね。

その通りだ。コミュニケーションは単に情報を伝えるだけでなく、相手と理解を共有する過程でもあるんだ。

共有する過程って、どういうことですか?

例えば、話をしているときに相手の反応を見ながら、言葉を選んだり話の進め方を変えたりするでしょ?それが共有の過程。お互いの理解を確認しながらコミュニケーションを取るんだ。

なるほど。深いですね。もう少し詳しく勉強したくなってきました。

コミュニケーションの分類

やる気になってきたところで、コミュニケーションの分類について学ぼう。まず、位置関係でいうと「直接」と「間接」があるね。どんな違いがあるかわかる?

直接は顔を合わせて話すことで、間接は電話やメールみたいに顔を合わせないで話すこと…ですか?

完璧!次に同期性だけど、「同期型」と「非同期型」に分かれるよ。これは何だと思う?

同期型はリアルタイムでやり取りすること、非同期型は時間を置いてやり取りすることですか?

良く理解しているね!最後に、送り手と受け手の人数による分類があるよ。これは少し難しいかな?

うーん、少し考えさせてください…

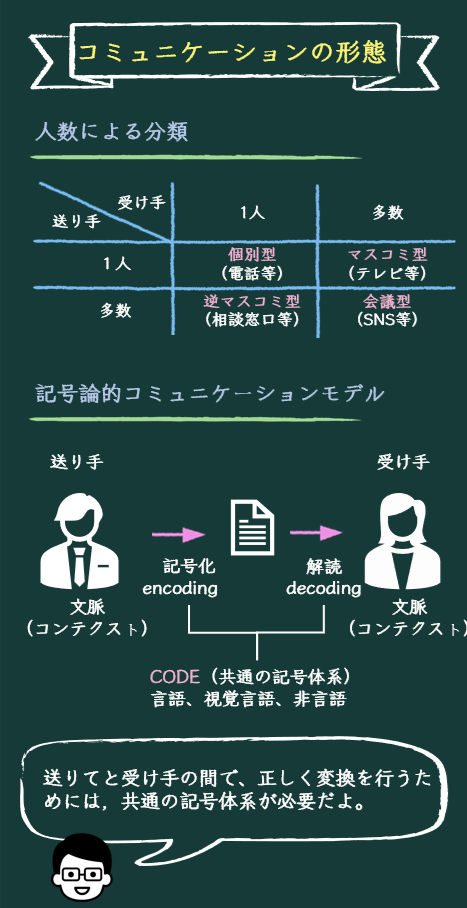

送り手と受け手の人数による分類

例を挙げて説明しよう。送り手が1人で受け手も1人の場合というコミュニケーションにはどういうものがある?

普通の会話ですよね。電話もそうだと思う。

そうだね。1対1のコミュニケーションを「個別型」というんだ。

なるほど。今の先生との会話は個別型ですね。

その通り。じゃあ送り手が1人で受け手が多数の場合はどうなる?

学校の先生とか、テレビのニュースとかがそうですよね?

いいね。これを「マスコミ型」というよ。マスコミは“mass communication”の略で、 massは 集団という意味だ。

相手が大勢だと発言に影響力がありますね。

そうだね。反対に送り手が多数で受け手が一人の場合はどうだろう?

そんなのあるんですか?同時に大勢から話しかけられても理解できないじゃないですか。

本当に同時では厳しいけれど、相談窓口なんかは、このケースだよね。これを「逆マスコミ型」というんだ。

逆マスコミ!なんだか、ストレスかかりそう。

そうだね。「逆マスコミ型」のコミュニケーションにおいて、受け手は情報を整理したり、調整する能力が必要になるよ。

そんな事ができる人を尊敬します。

最後に、送り手も、受け手も多数の場合は?

大勢で会話するときには、そうなりますよね。

そうだね。SNSなどもこの分類になるよ。これを「会議型」というんだ。

会議型って、どんな特徴があるんですか?

会議型コミュニケーションでは、多くの人が意見を共有し、情報を交換するんだ。

この形式の特徴として、情報の豊富さや多様な視点が挙げられるよ。

でも、みんながばらばらに話したら混乱するよね。そんなときはどうするの?

良い質問だね。まず、会話に参加する全員が話す順番を守ることが大切だよ。

そして、誰かが話しているときは、その人を尊重して静かに聞くこと。

それに、話すときにはハッキリと要点をまとめて話した方がいいですよね?

その通り!さらに、非言語的なコミュニケーション、例えばうなずきや適切な表情も情報を伝える助けになるから、積極的に使おう。

みんながそれを意識すると、もっとスムーズに会話が進むんですね!

ええ、全員が相手を尊重し、効果的にコミュニケーションをとることで、会話はより生産的で有意義なものになるんだ。

今まで考えたことがなかったけれど、こうして特徴を理解して対応していくと、空気読める人間になれるかも。

記号論的コミュニケーションモデル

次に、「記号論的コミュニケーションモデル」について見てみよう。コミュニケーションは単なる情報のやり取りではないんだ。

記号論的コミュニケーションモデル?。難しそう…

大丈夫だよ。まず、コミュニケーションには「送り手」と「受け手」の存在が必要だ。

それって、当たり前ですよね。受け手がいなければただの独り言だし、意味不明な言葉で話されても、通じません。

送り手は情報を記号にして伝え、受け手はそれを解読するんだ。そして、正確に伝えるためには、共有の「コード体系」が必要なんだよ。

コード体系?それって何ですか?

コード体系には言語、視覚言語、非言語がある。

視覚言語とは、画像や記号、色など視覚的な要素を使って情報を伝える方法だよ。例えば、交通標識やマップ、インフォグラフィックスがそれにあたるね。

ああ、そういうことか。それで色々な情報をすぐに理解できるわけですね。

その通り!非言語コミュニケーションについては、これは言葉を使わずに行われるコミュニケーションだ。身振り手振りや表情、声のトーン、目の動きなどが含まれるよ。

声のトーンも非言語コミュニケーションに入るんですね!

ええ、実は声のトーンは、言葉の意味を大きく左右するから非常に重要なんだ。例えば、同じ言葉でも、優しく言ったり、怒って言ったりすると、受け取る印象が全然違うからね。

異文化間でもこれが使えるんですね。コミュニケーションって深いですね。

その通り!さらに、コミュニケーションを成功させるには、文脈や解釈のずれを調整することも大切なんだ。

文脈や解釈のずれを調整するってどうするんですか?

まずはお互いの背景や状況を理解することが大切だよ。例えば、同じ言葉でも文化や経験によって受け取り方が違うことがあるからね。

具体的にはどうすればいいんですか?

例えば、何かを説明するときには相手の知識レベルや興味に合わせて言葉を選んだり、必要であれば具体的な例や比喩を使うことが効果的だよ。

なるほど、相手の立場に立って考えることが大事なんですね!

また、相手の反応を見ながら、誤解がないか確認することも大切だね。

どうやって誤解がないか確認するんですか?

誤解がないかを確認する一つの方法は、相手に自分の言ったことを簡単に言い換えてもらうことだよ。これを「フィードバック」と言うんだ。

フィードバック?

例えば、「今の説明でわかったかな?」と尋ねて、相手に自分の理解した内容を話してもらうんだ。それで、もし誤解があれば、すぐに正確な情報を伝え直すことができるよ。

ああ、それでお互いの理解を確認できるんですね!

そうだね、コミュニケーションはただ情報を伝えるだけではなく、受け手がその情報をどう理解するか、そしてその過程でどのように相互作用するかが本質なんだ。

ありがとうございます!いろいろな人とコミュニケーションを取るのが、楽しみになりました。

まとめ

- コミュニケーションの語源

ラテン語の「communis」(共通の)と「munitare」(通行可能にする)から派生し、「共通して行き交う」ことを意味する。 - コミュニケーションの分類

コミュニケーションは位置関係(直接、間接)、同期性(同期型、非同期型)、送り手と受け手の人数により分類される。 - 送り手と受け手の人数による分類

個別型、マスコミ型、逆マスコミ型、会議型の4タイプが存在する。 - 記号論的コミュニケーションモデル

コミュニケーションは送り手がコンテクストを記号化し、受け手がそれを解読する過程。共有されたコード体系が正確な伝達に不可欠。 - 誤解の調整と確認

誤解を避けるためには、相手の理解を確認するフィードバックが効果的。例えば、相手に言い換えてもらうことで、伝えた内容が正しく理解されているかをチェックする。

名言解説

Television is a medium of entertainment which permits millions of people to listen to the same joke at the same time, and yet remain lonesome. – T.S. Eliot

T.S. エリオットは、20世紀初頭の影響力のある詩人であり劇作家です。彼の作品は、深い洞察力と心理的な複雑さで知られています。彼の名言「テレビは、何百万人もの人々が同時に同じ冗談を聞くことができる娯楽の媒体でありながら、人々を孤独にさせる。」は、メディアが個人の生活にどのように影響を与えるかについて、エリオットの鋭い観察を示しています。

この言葉は、テレビが集団体験を提供しながらも、それが個々の孤独感を際立たせるパラドックスを指摘しています。テレビというメディアは多くの人々を一つのコンテンツに集める力を持ちながらも、視聴者は物理的には孤立した状態でそれを体験します。つまり、テレビは同時に社会的な結びつきを感じさせる一方で、個人の孤立を強めることがあります。

この言葉を通じて、現代のコミュニケーション手段がどのように私たちの社会的交流を形成しているのかを考えてみましょう。テクノロジーが発展し、より多くの情報やエンターテインメントが手の届くところにある今、それが人々の間の実際のつながりにどのような影響を与えているのか、自分たちの生活において観察し、理解することが重要です。皆さん自身の経験と照らし合わせながら、どのようにしてより意味のある人間関係を築いていくかを考える一助としてほしいと思います。

問題

「クイズをスタート」のボタンをクリックすると、5問出題します。さあチャレンジ!

編集者ひとこと

「記号論的コミュニケーションモデル」なるほど!ですよね。実は、私もこのモデルについて、情報Ⅰの教員研修用資料(リンク)を見るまで知りませんでした。情報Ⅰの教科書の元となったこの教材、実はかなりマニアックなんです。時間があったら、読んでみてください。

<RANKING>![]()

高校教育ランキング