皆さん、こんにちは。今日の授業では「クライアントサーバシステム」に焦点を当て、特に電子メールの送受信の仕組みについて詳しく学びます。メールは日常生活で頻繁に使われるコミュニケーション手段ですが、その裏側でどのような技術が動いているのか、理解しましょう。

黒板

授業

クライアントサーバシステムとは

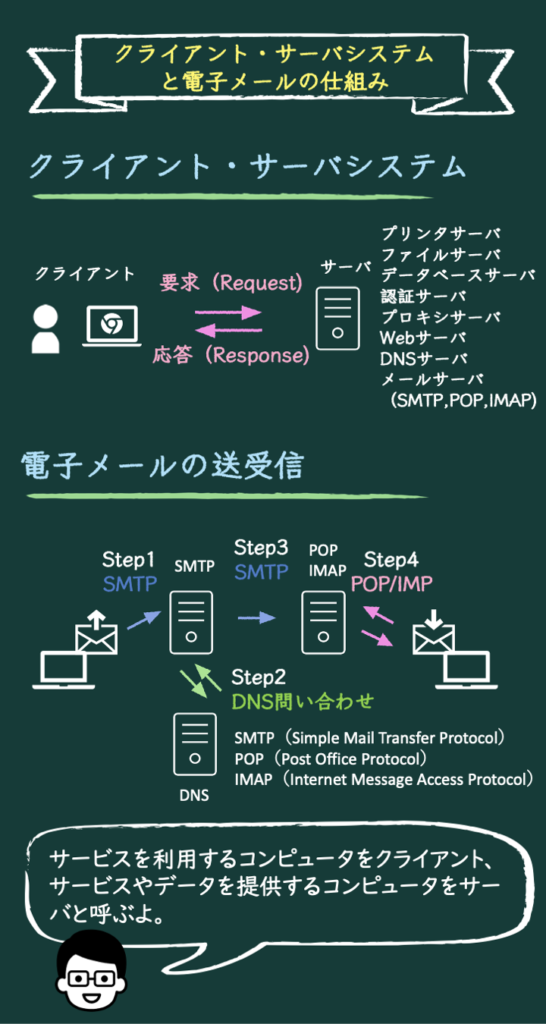

さて、まずはクライアントサーバシステムについて学ぼう。これは、特定の仕事に特化したコンピュータを接続し、ネットワークを効率よく利用するシステムだよ。

クライアントというのは、依頼人という意味でしょ?映画なんかで、弁護士がよく「クライアントを守る」とか言っているよね。

その通り。クライアントというのはまさに依頼人だ。クライアントサーバシステムでは、特定のコンピュータがサーバとして機能やサービスを提供し、他のコンピュータがそれを利用するクライアントとして動作するんだ。

利用する側がクライアントで、サービスを提供する側がサーバーですね。

その通り、クライアントはサーバに要求をして、サーバがそれに答えるという形だから、依頼人と弁護士という立場とも同じだね。

なるほど。ではサーバというのは、どんな機能やサービスを提供するんですか?

代表的なサーバの種類

サーバの提供する機能やサービスは様々だよ。サーバの種類毎に説明するね。

よろしくお願いします

まずはデータベースサーバだ。このサーバはデータを格納するための入れ物、つまりデータベースを管理や提供するんだ。データベースにデータを格納することで、情報の取り出しや更新などが柔軟に行えるようになるんだよ。

データベースって、会社とかで使われるイメージが強いけど、日常生活での例ってあるんですか?

実は、日常生活でもデータベースはよく使われているんだ。例えば、オンラインショッピングサイトで商品を検索したり、SNSで友達の投稿を見るとき、裏側でデータベースが動いているんだよ。

へー、それは知らなかった!他にはどんなものがありますか?

馴染みの深いものとしては、Webサーバがあるね。このサーバは、Webページの閲覧を提供するサーバだよ。URLの頭に「www」がついているのは、Webサーバに接続することを示しているんだ。

なるほどね。ブラウザでサイトを開くとき、Webサーバにアクセスしているんだね。

次に、ファイルサーバだ。これはネットワーク上でファイルやフォルダを共有するためのサーバだよ。

なるほどね。ファイルはファイルサーバで共有されているですね。

次に、認証サーバだ。このサーバは、ユーザIDとパスワードで本人確認を行うサーバだよ。セキュリティを確保するための重要な役割を果たしているんだ。

ログインするときとかに、この認証サーバが使われるんですね。

次に、プロキシサーバは、Webページを閲覧する際にデータの中継を行うサーバで、企業ではLAN内のコンピュータがこのサーバを通して行われることが多いよ。セキュリティ機能などを持っているんだ。

企業内のセキュリティ確保に重要なんですね。

DNSサーバは、IPアドレスとドメイン名の変換を行うサーバだよ。これによって、人間が覚えやすいドメイン名でサイトにアクセスできるようになっているんだ。

DNSについては以前勉強しましたね。

メールの送受は、メールサーバが行っている。メールサーバーにはSNMPサーバ、POPサーバ、IMAPサーバ等の種類があるんだ。

うー、メールサーバだけで3種類もあるなんて、頭がパンパンです。

電子メールの仕組み

ごめんごめん。電子メールの仕組みについて詳しく説明するよ。メールアドレスってどんな形か覚えているかな?

「○○@△△.com」みたいな形にですよね。あれ、@の後ろのところは、この勉強したドメイン名のような?

その通りだ。メールアドレスは、ユーザIDとドメイン名で構成されているんだ。”@”の前の部分がユーザIDで、特定のユーザを識別するためのもの。”@”の後ろの部分がドメイン名で、メールサーバの場所を示しているよ。

あー、だから、同じドメイン名のメールアドレスでも、ユーザIDが違えば別のアドレスになるんですね!

電子メールの送受信と管理

さて、次に電子メールの送受信の仕組みについて学ぼう。電子メールの送受信には、SMTP、POP、IMAPというプロトコルが使われるんだ。

先程の説明のあったメールサーバーの種類ですね。

そうだねそれぞれのプロトコルを実装しているサーバだからそう呼ばれているよ。メールの送受信の流れは、全部で4つのステップからなるんだ。順に説明するね。

はい、お願いします!

【ステップ1】まず、メールの送信者がメールを送信すると、そのメールはSMTPプロトコルを使って、送信者の所属するメールサーバ(SMTPサーバ)に送られる。

この場合、送信者のパソコンがクライアントで、メールサーバに「メールを送って」と依頼するという意味ですね。

その通り!【ステップ2】次に、送信者のメールサーバは、メールの宛先アドレスのドメイン名を確認する。そして、そのドメイン名に対応するメールサーバのIPアドレスをDNSサーバに問い合わせるんだ。

なるほど。ここで、メールアドレスの@の後ろの部分が利用されるんですね。

さえてるね。【ステップ3】DNSサーバが正しいメールサーバのIPアドレスを教えてくれたら、送信者のメールサーバはSMTPを使って、そのIPアドレスのメールサーバ(POP/IMAPサーバ)にメールを転送する。

じゃあ、メールは相手のドメインのメールサーバに保存されるんですね?

そうだよ!【ステップ4】そして、相手がメールを受信するときは、POPやIMAPのプロトコルを使って、自分のドメインのメールサーバからメールを取得するんだ。

なるほど、これでメールが宛先に届くんですね。ところで、POPとIMAPはどう違うんですか?

POPサーバーを利用すると、サーバーからメールソフトにメールをダウンロードし、サーバからは削除されるのに対して、IMAPサーバーを利用すると、メールソフトにメールをダウンロードせずサーバーに保存したままでメールを読むことができるんだ。

なるほど、IMAPを使うと、サーバにデータが残るので、色々なデバイスからメールを見ることができるということですか?

そのとおりだ。スマホの普及で複数台アクセスが当たり前となった今はIMAPが主流になっているよ。

なるほど、メールの裏側にはこんなにたくさんの技術があったんですね。理解できました。ありがとうございます!

そうなんだよ。見えないところでたくさんの技術が動いて、私たちの日常のコミュニケーションをサポートしているんだ。情報技術の進化は、私たちの生活をより便利に、そして豊かにしてくれる。だから、これからも学び続けて、新しい技術の波に乗っていこう!

まとめ

- クライアントサーバシステムの概念

クライアントサーバシステムは、特定のサーバがサービスを提供し、他のコンピュータがクライアントとして動作するシステム。 - 代表的なサーバの種類

サーバには様々な役割があり、メール、データベース、Webなどのサービスを提供。それぞれが特定のタスクを担当し、ネットワーク上で機能する。 - 日常生活でのデータベース

オンラインショッピングやSNSでは、データベースが裏側で動作。ユーザーの情報検索や表示を効率的にサポートしている。 - 電子メールの仕組み

メールアドレスはユーザIDとドメインで構成。ドメインはメールサーバの場所を示し、メールの送受信に関わる。

名言解説

“because it seemed like a neat idea.” Ray Tomlinson

レイ・トムリンソン(Raymond Samuel Tomlinson)は1971年にARPANET(インターネットの前身)上で最初の電子メールプログラムを実装しました。このシステムは、異なるホストに接続されたユーザー間でメールを送ることができる初めてのものでした。彼はこの目的のために「@」記号を使用し、それが以後も電子メールアドレスに使われています。

彼がこのメールシステムを作ったとき、それは会社のプロジェクトではありませんでした。彼自身が「素敵なアイデアのように思えたから」という理由で始めたもので、同僚に見せたときにはトムリンソンは同僚にシステムを見せたとき、「誰にも言わないでください!これは私たちが取り組むべきことではないのです。」と語ったそうです。

このエピソードから学べることは、大きな変化や革新は必ずしも大きなプロジェクトや計画から生まれるわけではないということです。時には、ちょっとしたアイデアから、世界を変えるような素晴らしいものが生まれることもあります。みなさんも、自分自身の素敵なアイデアに積極的に挑戦してみてください。

問題

「クイズをスタート」のボタンをクリックすると、5問出題します。さあチャレンジ!

編集者ひとこと

名言の部分で紹介したレイ・トムリンソンの話はとてもチャーミングですよね。

2012年にインターネットの殿堂入りを果たした際、「あなたはモール、ベル、マルコーニに続く人物になるだろうか?」という質問に対して、「次の進歩があまりにもすぐにやってくるため、ごくわずかな人物しか人々の記憶に残らないでしょう」と答えたそうです。

インターネットの黎明期は、名声とか世界を変えうようとかよりも、知的好奇心が主な動機だったかもしれません。レイ自身は謙虚に答えていますが、電子メールは非常にうまく設計された仕組みであるため、SNSやチャットツールが登場しても、当分はコミュニケーションの中心で居続けるでしょうね。

<RANKING>![]()

高校教育ランキング